Puis le gros vent qui, ayant déjà rabattu une multitude noueuse de branches poilues partout sur la chaussée suppurante, écorche la couche des nuages. De larges masses grises qui s’effilochent, se courent les unes après les autres, libèrent une bande de bleu immédiatement traversée par un avion comique (ici, échouant à formuler ce que j’ai sur le bout de la langue, je feuillette Life & Times of Michael K. où j’ai rencontré ce midi au Spaniards Inn le verbe anglais dont le mot que je cherche était la traduction proposée par Wordreference : « Michael held on to a rail and embraced his mother to keep her from lurching ») titubant dans sa montée en flèche. Et au-dessus de Crouch End où les lampadaires allumés assurent pour nous, devant les maisons de poupées en brique, de minuscules cocons de lumière blafarde où scintille encore une vague bruine, les figures d’une immense composition de couleurs brouillonnes que le ciel jette à la hâte dans le désordre, comme avant sa liquidation au clap de nuit brutale. (Pas de photo.)

-

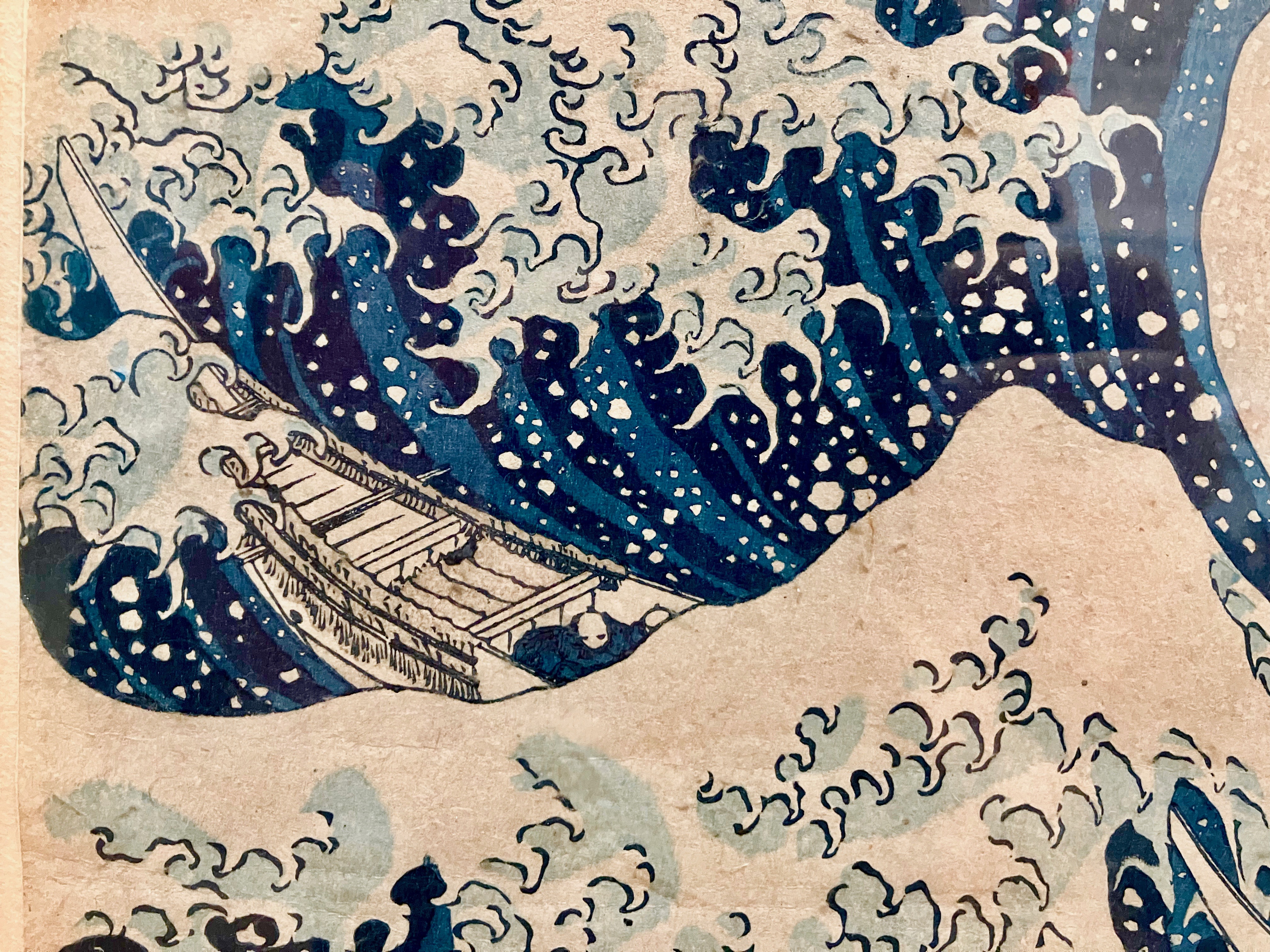

La barque

Le trop connu, que tu n’avais pas regardé : La Vague

de Hokusai ne représente pas

un petit Mont Fuji sous la menace

d’une vague immense effet de perspective, mais

trois grêles barques : jamais tu

n’avais vu ces bateaux lovés dans les plis sous

les doigts crochus d’écume —

ce n’était pourtant pas un secret pour initiés, juste un détail

que seuls repèrent ceux qui errent dans

l’océan des surfaces.Or à la réflexion je me demande

si je ne m’étais pas déjà fait la remarque

voilà quinze ans quand je débarquai au Japon

(sans enfants et les cheveux longs) et comme si

la véritable face du tragique dans l’image

de ces barques brinquebalées qui ressurgissent

et disparaissent ne pouvait

être tenue par la pensée consciente, la révélation avait été

ravalée (oubliée, présente et refoulée, étouffée)

par l’inconscient des profondeurs.Et cela signifie que nous n’apprenons rien,

que nous pourrions vivre et revivre

les mêmes expériences et faire — à chaque fois — les mêmes

découvertes en ressentant la même stupéfaction —

à chaque fois — et l’impression qu’une vérité

nous a été non pas cachée mais rendue invisible

parce qu’elle se trouvait sous notre nez :

le motif du tapis

de l’existence dans lequel

nous nous prenons souvent les pieds.Comme on ne prendrait chaque nouvel an la même

résolution (essayant de

saisir le motif de l’année passée,

domestiquer celle qui vient) qu’on ne tiendrait jamais

que pour recommencer l’année suivante —

chaque nouvel an offrant l’inutile

recul de s’extraire du drame (prendre la place

du peintre ayant posé son chevalet sur le rivage stable)

avant de retourner dans notre frêle embarcation

chahutée par la houle.À moins que Hokusai fût aussi sur

une barque — quatrième barque — lorsqu’il peignit

imaginant depuis sa nausée même

la perspective

depuis laquelle nous apparaissent

d’abord la vague ensuite la montagne

enfin nos frères et sœurs dans la tourmente,

personnages invisibles mais principaux —

lui-même hors-cadre — car la beauté apparaît seule

et le tragique — et il n’y a rien — que l’océan.

-

La honte

La rencontre avec

un regard

dans un portrait

_______ destiné au peintre

_______ dont le peintre a la charge impossible

(comme le traducteur d’un chef-d’œuvre)

_______ de rendre

_______ _______ conserver

______________ _______ faire durer la vie

_______ à l’aide de pigments mélangés à de l’huile

_______ appliqués sur une toile par un pinceau en poils de porc.Le portrait réussi le regard est vivant

le modèle nous regarde :

nous sommes l’objet.Nous savons ressentir en face

du portrait réussi la honte.

-

Le vrai du faux

Comme depuis plusieurs années, modestement (sans cursus, sans méthode, sans contradiction) mais tout de même (je cours dans les musées après les salles qui lui sont dédiées, je lis des études sur sa vie, son travail, je passe un certain temps face à tel ou tel tableau — et j’écris) je m’intéresse à Rembrandt, j’avais fini par croire que je connaissais un peu son œuvre. Du moins, que je pouvais considérer, sans trop mentir, être ému par plusieurs de ses toiles, et même, de presque savoir pourquoi. À tort ou à raison, sincèrement ou par intégration de jugements formulés ailleurs, je ressentais en les contemplant un plaisir que je décrirais double : d’un côté, une forme de complicité avec le peintre virtuose qui se joue de son commanditaire et nous fait facétieusement un clin d’œil à nous, tiers-spectateur ; d’un autre, une empathie pour la profondeur mélancolique qui perce mais où on ne l’attend pas : dans le violacé des peaux de vieilles, le crumble des mains défoncées par le temps, le tragique dans sa morsure sur la matière. Or, il m’a suffi de lire la petite planche introduisant à « l’Homme assis au bâton » pour être humilié dans ma prétention ridicule à « aimer Rembrandt ». Car ce n’est (disent les experts) pas un tableau de Rembrandt, et je sais d’emblée que je n’ai même pas besoin de le regarder en détail pour savoir que cette expertise ne m’est en aucun cas permise. Je ne peux évidemment pas distinguer une toile de Rembrandt de celle du premier continuateur venu : je ne reconnais pas les fautes, je passe à côté des facilités. Comment réciproquement, alors, pourrais-je croire que ce que je suis capable de dire de Rembrandt a le moindre rapport avec la grandeur qu’on lui prête ? D’ailleurs, le continuateur eût-il composé un tableau dénué des « grossières imperfections » que je ne vois pas (mais que pointent les experts), on n’attribuerait pourtant jamais à sa toile la même valeur qu’à un Rembrandt. Non simplement parce que le nom « Rembrandt » est une marque cotée, mais (car la question est justement : pourquoi cette marque a-t-elle la cote, plutôt que Duchmoll ?) parce que dans le rapport du maître au continuateur, l’un invente une manière de représenter le monde et l’autre ne fait que suivre. Ce que l’on valorise, c’est donc l’acte de création ; l’imitation, elle, serait de moindre intérêt. Pourtant, seul face à la toile achevée, pendant que je me prête à ce type d’expérience, mi-contemplative mi-écrivante, qui me fait croire un peu complaisamment que j’aime Rembrandt (ou Veronese ; mais pas leurs imitateurs), je n’ai nullement accès à cet aspect, la création, qui ne s’éprouve qu’en première personne (ou se reconstruit par l’histoire de l’art). L’expérience esthétique n’a jamais que des propriétés du tableau à se mettre sous la dent, et notamment ses propriétés formelles ; or celles-ci ne portent pas sur le front leur statut de création ou d’imitation. Aucune raison (pour un simple spectateur) de préférer en ce sens un Rembrandt signé Rembrandt à un simili-Rembrandt d’un continuateur — au contraire même, un nain serait bien placé pour améliorer la technique du géant sur les épaules duquel il a planté son chevalet.

En me détournant de la toile du continuateur pour me promener, un peu écœuré, dans la National Gallery, la première chose que je me suis dite, c’était qu’il n’y avait en fait jamais « une clé unique » pour expliquer la valeur d’une œuvre. Il n’y a pas un mécanisme, un critère, une raison (comme « la réussite formelle » ou même « la création »), qui fait qu’une œuvre est considérée comme admirable. Ce n’est pas « le nombre d’or » et débrouillez-vous avec ça. Si l’on peut croire que c’est le cas — qu’il y a une clé expliquant la qualité exceptionnelle de l’œuvre, c’est seulement à la façon du « sourire de la Joconde », parce qu’il pointe une ambiguïté — c’est-à-dire déjà la superposition d’au moins deux logiques. Je dirais ainsi que nous (pauvres spectateurs) ne savons jamais à quoi tient la qualité d’une œuvre, mais que nous pouvons en revanche essayer de comprendre d’où nous vient cet effet de « qualité ». Il ne vient pas, je crois, des snobs qui disent naïvement (et d’un air affecté) « Rembrandt, c’est génial ! » ou « J’adooore ! », ils ne sont pas plus convaincants que les touristes scotchés à leur écran de téléphone. (Tous les jugements de valeur, tous les qualificatifs mélioratifs sont snobs, lorsqu’il importe de comprendre un pourquoi, et aussi superficiels que la sociologie de l’art qui bombe le torse avec son chétif comment). Il vient du fait que des gens qui sont à un certain étage de la pyramide institutionnelle (des choses de l’art) discutent : ils écrivent des bouquins, ils se commentent, ils se critiquent. En échangeant des arguments, ils construisent des visions différentes, font vivre une pluralité de logiques sur la même œuvre. Un continuateur est monodimensionnel. Mais Rembrandt a ses autoportraits et ses œuvres de commande ; c’est un peintre de cour et c’est un peintre introspectif ; c’est un disciple de Rubens et le premier des dissidents, etc. Son œuvre se déploie dans une multitude de directions qui, parce qu’elles semblent contradictoires, mobilisent une pluralité de spécialistes et les font parler. Comme ils font du bruit, cela fait de la publicité pour la marque « Rembrandt », que nous (pauvres spectateurs) entendons sans bien comprendre les tenants de cette montée en cote. Or ce bruit indistinct, en tant que tel, n’est pas qu’une baudruche sociale qu’il conviendrait de « déconstruire » : car ce n’est pas rien, de se prêter à une multitude d’approches. Avoir une œuvre qui fait le grand écart entre des irréconciliables. Habiter, faire vivre ne serait-ce qu’une contradiction. Aussi je crois, me dis-je en sortant du musée, qu’il faut bien garder cela en tête : on n’aime pas « Rembrandt », on n’est pas en état d’« aimer Rembrandt », si par « aimer » on veut dire avoir repéré une propriété objective dont on estime qu’elle produit en nous des effets objectifs. En revanche, il y a dans l’histoire de l’art, de temps en temps, des œuvres contradictoires ou qui apparaissent telles, c’est-à-dire qui se présentent comme le lieu d’une tension puissante, irrésoluble, irrésistible et qui donc (pour des raisons chaque fois différentes mais toujours en partie sensibles) nous amènent à penser — même si, comme avec cet « Homme assis » avec moi aujourd’hui, c’est penser à tout autre chose que ce qu’elles auraient sans doute désiré, elles.

-

Tératologie du rouge, 6

Chapitres II à X

.

.

Soudain, tout s’accélère. Les chapitres se succèdent sans opposer de véritables difficultés de lecture ; on peut même proposer pour chacun d’entre eux un rapide résumé :

- chapitre II : Le frère de Géryon convainc celui-ci de se soumettre à des services sexuels contre rémunération

- chapitre III : Le frère de Géryon harcèle celui-ci alors que la baby-sitter lui lit le Livre des fous

- chapitre IV : Géryon « sculpte son autobiographie » sur une tomate

- chapitre V : La mère de Géryon l’encourage à aller à l’école malgré sa peur

- chapitre VI : Géryon apprend à écrire et commence à rédiger une autobiographie (qui reprend les éléments de la mythologie grecque le concernant)

- chapitre VII : Géryon adolescent rencontre Héraclès qui lui apprend la générosité

- chapitre VIII : La mère de Géryon questionne celui-ci sur ses relations avec Héraclès

- chapitre IX : Géryon ne révèle pas à sa mère que ce qui l’unit à Héraclès est de l’amour

- chapitre X : Géryon et Héraclès parlent de sexe

Bien sûr, les chapitres ne se réduisent pas à leur contenu résumable. Dans chacun d’entre eux, il se passe quelque chose. En même temps que la description d’une vie ressemblant à celle d’adolescents à peu près normaux, et qui insiste sur des points (le fait que la mère fume des cigarettes, par exemple) qui répondent sans doute à d’autres enjeux (qu’ils soient autobiographiques ou relatifs à l’intrigue), le texte charrie régulièrement des incongruités remarquables. En voici quelques-unes, relevées dans ces neuf chapitres :

Le mot chacun arriva sur lui dans un souffle et se dispersa dans le vent. Géryon avait

toujours eu ce problème : un mot comme chacun,

quand il le fixait des yeux, se désassemblait en lettres éparses avant de disparaître. (II, p. 38)Des bribes de mots effleurèrent le cerveau de Géryon comme de la cendre (III, p. 43)

Sa voix fraîche flottait

par-dessus un tas de torchons propres et traversait les ombres de la cuisine jusqu’à Géryon

debout contre la porte-grille. (V, p. 49)Ils étaient deux anguilles supérieures

au fond du bassin et ils se reconnurent comme se reconnaissent les italiques. (VI, p. 52)Les mots retombèrent derrière lui lorsqu’il fit claquer la porte en sortant (VIII, p. 55)

L’instant de nature

qui prenait forme entre eux aspirait des parois de sa vie jusqu’à la dernière goutte,

et ne restait que des fantômes

bruissant comme une vieille carte. Il n’avait rien à dire à personne (IX, p. 56)Certains aspects troubles de la question

remontaient comme une langue brûlante chaque fissure de Géryon,

il les étouffa tandis qu’un rire nerveux lui échappait. (X, p. 58)On voit bien ce que toutes ces expressions ont en commun, dans la forme et dans le contenu : elles se formulent dans des images brusques — inattendues, paradoxales — très souvent à propos du langage, ou plus précisément, d’une manière de vivre le langage physiquement. Bien sûr, Anne Carson nous indique sans doute ici quelque chose de son rapport à la poésie : un poème, c’est d’abord un fragment de langage dont la matérialité ne disparaît pas sans reste derrière la signification. En ce sens, l’histoire de Géryon est bien celle de la révélation à soi d’un poète — et l’on peut considérer qu’elle en effet une autobiographie d’Anne Carson. L’insistance sur les cigarettes de la mère, d’ailleurs, sonne vraiment comme un souvenir enfantin, vécu en première personne. Faut-il en conclure qu’Anne Carson s’est également fait violer par son frère, ou qu’elle sculptait sa vie sur des tomates ? Où commence l’autobiographique et où finit-elle ? Peu importe après tout : nous ne sommes résolument que d’un côté du livre, et si le livre fonctionne, il fonctionne tel qu’il est. Avec le trouble soulevé par cette incertitude, par exemple.

Parmi les phrases que j’ai citées, celle du chapitre IX mérite sans doute un petit commentaire. C’est la seule en tout cas qui apparaît irréductible à la simple démonstration d’un rapport physique au langage : qu’est-ce que cet « instant de nature » ? En quoi une vie a-t-elle des « parois », sur lesquelles tombent des « gouttes » ? En quoi cet instant peut-il aspirer ces gouttes ? Que sont ces fantômes ? En voici le texte original :

The instant of nature

forming between them drained every drop from the walls of his life

leaving behind just ghosts

rustling like an old map. He had nothing to say to anyone.L’expression « l’instant de nature » est peut-être moins claire en français que « the instant of nature », qui semble décrire une forme d’harmonie entre les deux personnages. Quant aux murs, il faut y voir sans doute une symbolisation de ce qui se passe dans la maison au même moment, puisque « Il y avait eu une brusque averse pendant le dîner, / et maintenant le crépuscule faisait trembler les gouttes à la fenêtre. » lit-on un peu plus loin. La phrase saute ainsi d’image en image : l’instant de nature est comme le soleil qui sèche la pluie ; le dedans est pareil au dehors ; les murs une fois séchés laissent des traces qui ressemblent à des fantômes ; ces fantômes se froissent telles de vieilles cartes. La conclusion de cette concaténation d’images — « Il n’avait rien à dire à personne » — accuse la solitude du personnage, et nous permet peut-être au passage d’enrichir notre définition : la poésie, née d’un rapport physique au langage, est une fantasmagorie privée.