Il s’agit de la suite des « Notes sur la pensée en forme » et des « Compléments sur la pensée en forme »

1) La pensée en forme est pour l’instant un programme, non pas encore un fait. Dans le développement historique des arts, de la philosophie et de l’esthétique, la catégorie de « forme » (avec son vague consubstantiel) a toujours été centrale, mais elle était généralement découplée de la question de la pensée*. On considérait d’une part ou bien que la pensée était une activité courante et commune à tous les hommes, ou bien qu’elle était (avec des restrictions de méthode) propre aux philosophes. On pouvait désigner d’autre part l’art comme le champ d’activité où s’inventent des formes, mais on refusait généralement d’y voir un régime, moins encore le régime principal, de la pensée. Ce refus de voir la production artistique comme « pensée en forme » tenait à la confiance dans laquelle on tenait la philosophie, à qui l’on confiait tout « l’art de penser ». Notre situation historique libère un champ de réflexion sur la « pensée en forme » parce qu’elle est celle de la « post-post-philosophie » (cette « post-philosophie » qu’on a parfois appelée « post-modernité » ou « post-métaphysique ») : l’ère de la « philosophie » était celle de notre croyance dans la capacité des structures conceptuelles à rendre compte du réel. L’ère de la « post-philosophie » était celle d’un discrédit porté sur cette prétention à composer des discours vrais par les seules définitions et démonstrations, un refus de la clôture et un plasticage des structures — et partant, un discrédit touchant la pensée en général (identifiée, par le moment précédent, à la philosophie même). Le bébé noétique fut ainsi jeté avec l’eau du bain conceptuel. Nous pouvons désormais (« post-post ») revenir de ce moment négatif, en considérant que les œuvres philosophiques mêmes (les Méditations métaphysiques de Descartes, l’Éthique de Spinoza, la Phénoménologie de l’esprit de Hegel en sont les exemples les plus évidents) valaient moins pour leur charge de vérité éventuelle (portée par leurs structures conceptuelles) que parce qu’elles composaient la pensée en formes particulièrement nettes. C’étaient des œuvres d’art inconscientes (qui se croyaient « systèmes de la vérité »). Réciproquement, les œuvres d’art caractérisées par leur travail explicite sur la forme (comme celles du Modernisme, ou de son avatar plus récent le Nouveau roman) qui hésitaient humblement à revendiquer (d’abord devant la légitimité de la philosophie, ensuite devant le discrédit apporté à la pensée en général, à l’ère post-) être le vrai lieu de la pensée, et prêtaient le flanc à une accusation de « formalisme », pensaient sans le savoir. Lorsque la philosophie n’est plus crédible dans sa prétention à proposer un système de la vérité, elle avoue n’avoir été qu’une « pensée en forme » non consciente de soi, et s’ouvre réciproquement la possibilité d’une pratique artistique s’engageant consciemment, résolument, dans la tentative de penser en forme pour elle-même. Afin d’éviter d’avoir recours aux deux noms d’art et de philosophie, qui désignent donc le temps révolu de l’exclusion réciproque et résolue de la pensée et de la forme, on peut appeler la nouvelle activité qui programme de les hybrider, ou de situer ce qui importe entre les deux, ou encore de faire savoir à chacune d’elle qu’elle n’est rien d’autre que l’autre, le nom barbare de morphonoésie (de morphé, forme et noesis, intellection en grec).

* Il faudra bien sûr revenir sur les exceptions (parfois ambiguës) à ces tendances de fond ; je pense notamment aux travaux de Pierre Macherey, Vincent Descombes ou Fredric Jameson.

2) La pensée d’une œuvre ne peut se réduire à l’expression de son temps ou des structures de son temps — de même que les pensées de Descartes, Spinoza ou Hegel sont irréductibles, dans leur singularité, à la fois aux représentations du monde courantes à l’époque où ils vécurent, et aux infrastructures qui le sous-tendaient.

3) Comme la forme est une catégorie esthétique (relative à la réception), et non poétique (relative à la production), « penser en forme » semble d’abord renvoyer à l’activité du spectateur face à une œuvre : une forme le fait penser. L’artiste, lui, ne « pense pas en forme », tout au plus peut-on dire qu’il « pense une forme ». L’analyse morphonoésique s’intéresse au contraire à la pensée en forme de l’art lui-même (ni celle du récepteur, ni celle de l’artiste) : elle attend que l’œuvre pense, et qu’elle pense en forme. Le souci de l’artiste ne peut plus alors se réduire à « penser une forme », mais doit aller jusqu’à « composer une forme pensante » — ce qui implique certainement qu’il hybride sa position avec celle du récepteur pour faire fonctionner la forme, et contrôle qu’elle pense en effet : « penser une forme » et « faire penser » ne sont plus alors que deux moments horizontaux, de l’un à l’autre desquels il faut passer à vitesse rapide pour saisir le lieu intermédiaire, orthogonal, de la morphonoésie de l’œuvre elle-même.

4) L’ontologie de Deleuze et Guattari nous a invités à voir le moléculaire sous le molaire, et des lignes, des stries, des rhizomes ou des diagrammes tout en-deçà des formes. Il faudrait alors se méfier des « formes », qui ne seraient qu’une sorte de résultat composé, superficiel, de l’ensemble des forces réelles, souterraines, à peine perceptibles, que le critique aurait pour tâche de débusquer. Cependant, cette perspective qui fait de la forme une sorte d’effet d’optique ou de trompe-l’œil, risque de dissoudre la pensée de l’œuvre pour donner la part belle à une philosophie qui enquête sans fin sans jamais parvenir à affirmer quoi que ce soit : sous la forme, les forces sont invisibles et le restent ; tout est liquide ; ne vivent que des flux que s’échine à cartographier à l’aveugle le philosophe sans pouvoir arrêter jamais des contenus de pensée.

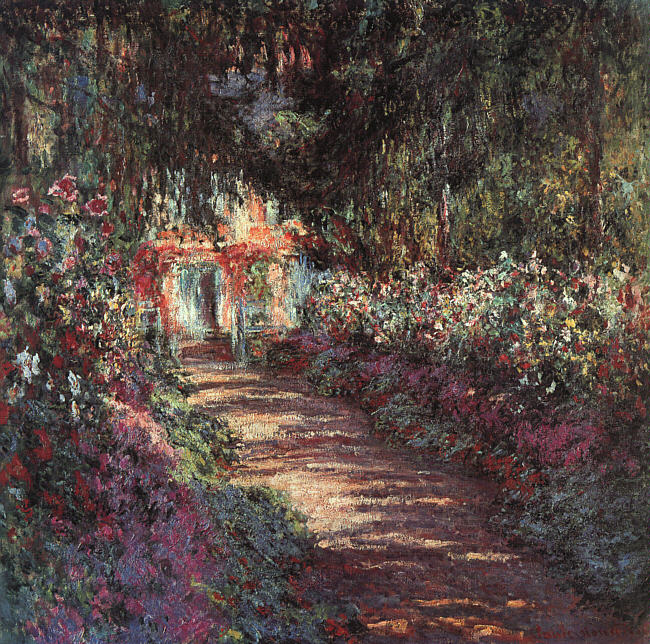

5) Les formes définissent des efforts singuliers de pensée. Il n’y a donc rien à attendre de la comparaison entre les arts. Tirer de la musique, par exemple, un programme pour la peinture (comme a prétendu le faire Kandinsky), est absurde, les formes de l’une étant en nature différentes à celles de l’autre. Or n’étant que des formes (et non pas des structures), elles ne résistent pas à leur « traduction » d’un art vers l’autre. Un peintre ne peut pas tirer d’un musicien son programme, les couleurs ne peuvant se comporter comme des notes. Il peut tout au plus avoir chaud au cœur en voyant que, quelque part, des formes sont capables de penser quelque chose.

6) Trois citations pour finir, que j’archive ici sans leur conférer de poids particulier, et surtout pour que le destinataire secret de mes développements plus ou moins abscons en prenne connaissance :

Schönberg, lettre à Kandinsky du 24/01/2011 : « Seule l’élaboration inconsciente de la forme, qui se traduit par l’équation : « forme = manifestation de la forme », permet de créer de véritables formes ; elle seule engendre ces modèles dont les gens sans originalité font des « formules » en les imitant. » (À lire en ligne).

Paul Valéry : « Le philosophe ne conçoit pas facilement que l’artiste passe presque indifféremment de la forme au contenu et du contenu à la forme ; qu’une forme lui vienne avant le sens qu’il lui donnera, ni que l’idée d’une forme soit l’égale pour lui de l’idée qui demande une forme. » (Léonard et les philosophes, dans Œuvres II, Pochothèque, 2016, p. 372-373)

Kandinsky, réponse à Schönberg du 26/01/2011 : « Je suis au fond d’accord avec votre façon de voir, c’est-à-dire qu’une fois qu’on est au travail, aucune pensée ne devrait intervenir, mais seule la « voix » intérieure devrait parler et nous guider. Mais jusqu’à présent, le peintre n’a précisément que trop peu pensé. » (À lire en ligne).

[Illustration : Kandinsky, « Einige Kreise » (détail), 1926]